「墨田区 スマホ教室 〜みんチャレ講座〜」会場レポート

令和6年11月14日、墨田区内のこうめ高齢者支援総合センター(地域包括支援センター)において「スマホ教室 〜みんチャレ講座〜」が開催されました。

「みんチャレ」は高齢者のフレイル予防※や運動習慣など同じ目的を持った5人でチームを作り、お互いの進捗などをチャットに報告して励まし合うことで楽しく習慣化に取り組むアプリです。墨田区ではこの「みんチャレ」を活用して高齢者デジタルデバイド解消に取り組んでおり、この講座はその一環として開催されたものです。

この日は5名のTOKYOスマホサポーターが参加。アプリのダウンロードや基本的な操作を学ぶ高齢者をサポートしました。

当日の会場で「墨田区高齢者福祉課」と「こうめ高齢者支援総合センター」のご担当者にお話を伺ってきました。

※フレイルとは、高齢期に病気や老化などの影響を受けて、心身の活力(筋力や認知機能など)を含む生活機能が低下し、将来要介護状態となる危険性が高い状態のこと。フレイル予防は、より早期からの介護予防(=要介護状態の予防)を意味しており、従来の介護予防をさらに進めた考え方 <東京都福祉局HPより>

▲会場は東京スカイツリーにほど近いすみだ福祉保健センター内の「こうめ高齢者支援総合センター」

▲参加者5名、スマホサポーター5名のマンツーマンによるサポート体制で開催

▲左から

●墨田区 福祉保健部 高齢者福祉課 支援係 主事:渡邊圭悟さん

●墨田区 福祉保健部 高齢者福祉課 支援係 主事:加藤泉澄さん

●こうめ高齢者支援総合センター(地域包括支援センター) 社会福祉士:柳川真広さん

「みんチャレ」で高齢者のスマホ利用を習慣化

墨田区 福祉保健部 高齢者福祉課 渡邊さん・加藤さん

―「みんチャレ講座」はいつから始められたのですか?

渡邊さん:墨田区の「みんチャレ」事業は令和4年度からスタートしました。

その背景をご説明させていただくと、高齢者がスマホ操作を習得する際の問題として、スマホを使う機会が少ないために、なかなか操作が覚えられないという点が挙げられます。

スマホ操作を覚えるためには反復練習が必要なのですが、その反復練習するための目的や相手がいないという高齢者がたくさんいらっしゃいます。せっかくスマホ教室に参加しても、スマホを利用する機会がなければその内容もすぐに忘れてしまうと思います。

―その問題解決に「みんチャレ」が役立つわけですね

渡邊さん:スマホを使ってグループでコミュニケーションする「みんチャレ」を利用していただくことで、講座で学んだ内容を反復練習する機会を提供することができます。スマホに触れる機会がふえることで基本操作の習熟度も上がり、フレイル予防と一緒にスマホ利用の習慣化につながります。※

※今回の参加者はウォーキングの習慣化をテーマに5人でグループを作って「みんチャレ」を利用

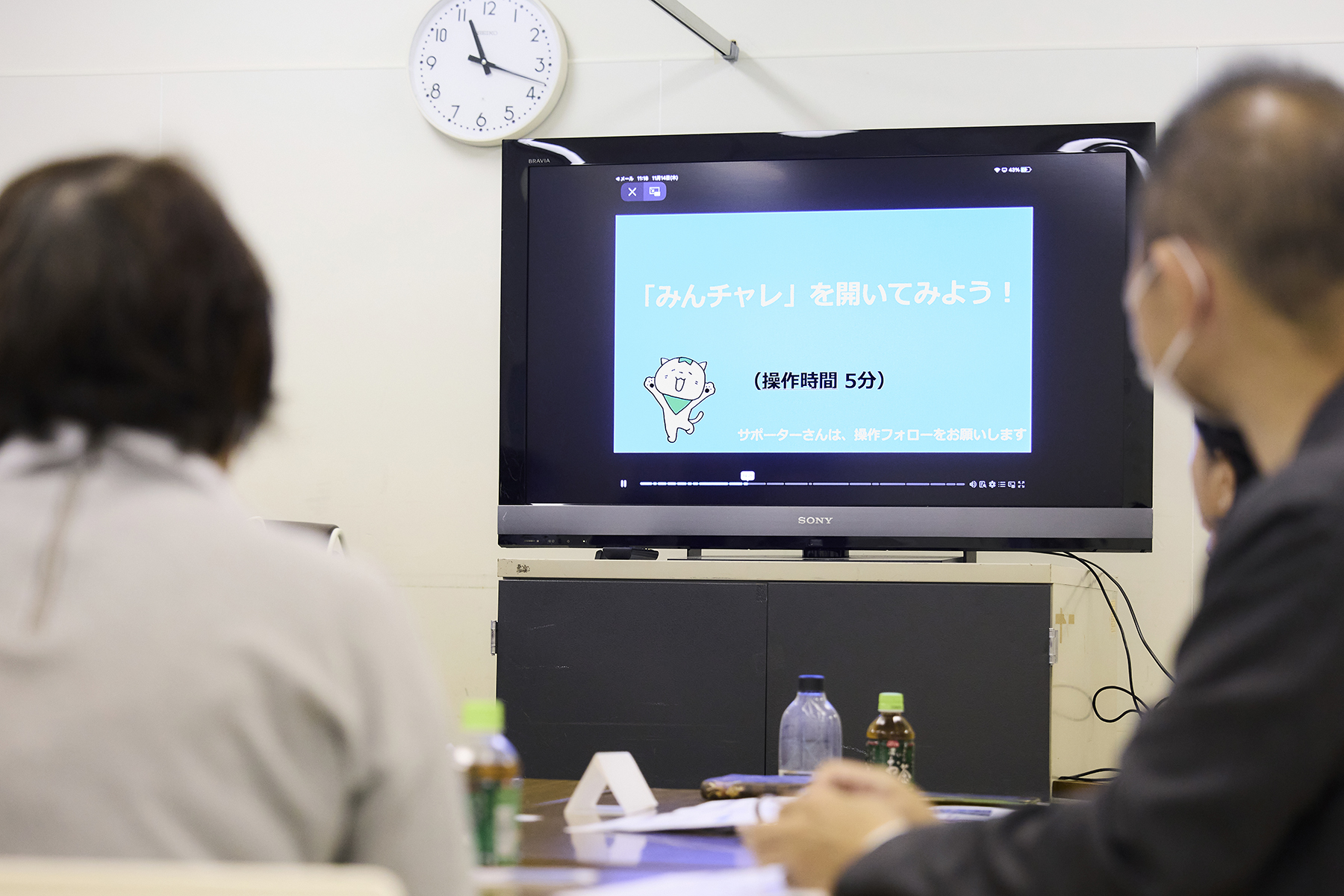

▲「みんチャレ」は文字入力やカメラ機能などを使ってグループ内の仲間と交流します

加藤さん:オフ会のように年1回「交流会」というものを開催しているんですが、「みんチャレ」を半年くらい使っていただいた皆さんにご意見を伺っています。

いろんな意見をいただく中で、「今まであまり散歩をしなかったけど、みんチャレで歩く習慣がついて体重が10キロ減りました」という方や「今まで外出時にスマホは携帯しなかったけど、みんチャレをきっかけに持ち歩き用にスマホホルダーを買いました」という方など、個人個人でスマホに対する意識が変化されているのを感じます。

―「みんチャレ」以外にも、高齢者向けのサポートをされているのですか?

加藤さん:今回のようなスマホ教室とは別にスマホの相談会を行っています。これは毎週1回区役所で開催していて、おひとり30分の時間で1対1の個別の相談会になっています。

「みんチャレ」で写真の撮り方は覚えたけど、今度は動画を撮れるようになりたい、キャッシュレス決済にも挑戦してみたいとか、そういった発展的なことも質問できるような相談会になっています。

渡邊さん:墨田区の取り組みの全体をご説明すると、スマホ教室は4回で1セットです。そのうち1回目と2回目が前半、3回目と4回目が後半になります。

今日ここで行っている講座が1回目です。そして同じ参加者で1週間後に2回目を開催します。この前半2回の内容が「みんチャレ講座」になっています。

今回は実証テストの場ということで前半2回だけで終了となりますが、本来はさらに後半として3回目、4回目があります。その後半2回で地図アプリの使い方を学んだり、LINEを学んだり、いわゆる一般的なスマホ教室を行っています。

なぜこうした流れなのかと言えば、たとえば初めからLINEの使い方を教えようとすると、基本操作ができる人はすぐに覚えられる、でも基本操作がまだできない人には文字入力から教えて…ということになってしまいます。これでは運用の面でも効果の面でも支障が出てしまいます。だからまず「みんチャレ」で基本的な操作に慣れていただきます。

“便利さ”だけでなく、「みんチャレ」の“楽しさ” もスマホ利用につながる大きな要素

―つまり「みんチャレ講座」は準備運動のようなものですか?

渡邊さん:そうですね。「みんチャレ」で基本操作を練習して、まずはスタートラインに立っていただく、その上で3回目、4回目に参加すればスムーズに受講ができるようになり、十分な効果が見込めると思います。

ただスマホについて知りたいことは人それぞれ違うので、4回のスマホ教室の内容とは違う部分については先ほどのスマホ相談会であったり、他の行政や民間が開催する講習会や体験会などをご紹介しています。

―TOKYOスマホサポーター制度の利用は初めてですか?

渡邊さん:今回が初めてです。これまでは区内のiU大学(情報経営イノベーション専門職大学)の学生さんに協力していただいていました。しかし、活動の規模をさらに広げていく場合には、学生さんのサポートだけでは限界があるということで、TOKYOスマホサポーターさんを活用してみようということになりました。

そして運営上の理由とは別にもうひとつ。区では「ひと、つながる。墨田区」をテーマにしていて、地域の方の

“互助の力”によって事業を推進していきたいという考えがあります。今日のように知り合いの高齢者同士が集まってとか、さらにサポーターさん自身の生きがいや社会貢献といった要素も組み込みながら事業を進められるという点。この2つの理由からスマホサポーター制度を利用させていただきました。

―実際にスマホサポーターに参加してもらってどうでしたか?

加藤さん:おそらくこれまでにサポーター経験をされている方もいらっしゃったと思いますが、高齢者の方それぞれのレベルに合わせた丁寧なご指導をいただけました。

今回は動画形式の講座で高齢者の方には馴染みないものだったのですが、その部分のフォローも含めて参加者が安心できるようなサポートをしていただけたので、今後もお願いしていきたいなと考えています。

渡邊さん:個人的な意見ですが、サポーターさんに求めるのは知識よりもコミュニケーションの部分かなと思っています。

▲講座はモニターに映し出された動画に沿ったカタチで進行

―今後スマホサポーター制度について期待することはありますか?

渡邊さん:今日の講座でスマホサポーターさんはとても良い働きをしてくれたと感じました。サポーター活動を通じての生きがいとか、自分の社会的価値といった部分に魅力を感じていらっしゃるのだと思います。この講座にも定員の倍以上の応募がありました。

活躍をする場があればきっとスマホサポーターになる人はこれからも増えていくと思います。そうした“場”をどれだけ増やしていけるかが今後の課題かなと感じました。

▲身近な地域への貢献がモチベーション。この日のサポーターは自宅から徒歩や自転車で会場へ

それぞれの課題や悩みに寄り添った支援を

こうめ高齢者支援総合センター(地域包括支援センター)

社会福祉士:柳川真広さん

―こちらでは今日のような講座をこれまでも開催されているのですか?

柳川さん:地域住民向けに定期的にみんなの勉強会を行っていますが「みんチャレ講座」は初めてです。今回は墨田区高齢者福祉課と協力して、渡邊さんや加藤さんと打ち合わせをしながら開催させていただきました。

―今日の講座に参加されたのはどういう方々ですか?

柳川さん:地域の自主グループで定期的に集まってウォーキングをされていらっしゃる方々です。今回の講座はウォーキングとデジタルの部分をつなげる「みんチャレ」の利用がテーマでしたので、お声がけしてご参加いただきました。

歩数の計測はもちろんですが、ウォーキングの新しい価値というか、そこからコミュニケーションのきっかけですとか、そうしたものにつながることを期待しています。

来週の2回目の講座にいらした時に、皆さんが「みんチャレ」をどうお使いになっているかというところがポイントになると思います。

―今日の講座でスマホサポーターの存在をどう感じましたか?

柳川さん:やっぱり高齢者は他の世代の方と関わる機会がなかなか持ちづらいので、いろいろな世代のサポーターさんからスマホ操作のレクチャーを受けることが新しい刺激になったりするので、その意味でもこうした講座は良い機会かなと思いました。

▲スマホを通じた世代間交流が高齢者の暮らしに新しい刺激をもたらします

―こちらでは普段から高齢者を支援するお仕事をされているわけですが、気をつけていることはありますか?

柳川さん:個人的な印象ですが、スマホの使い方で高齢者が難しいと感じるところが20代、30代、40代の方とは違う場合があると思います。そうした意味で、それぞれの方が持っている課題とか、どういうところでお悩みなのかという生の声を伺った上で対応するように心がけています。

その方が具体的にどういう対応を望んでいるのか、まずその部分の聞き取りをしっかりとできればと思っています。

―高齢者を支援する地域包括支援センターとスマホサポーター制度には接点が多いように思いますが

柳川さん:接点はあると思います。ただ地域包括支援センターは高齢者の生活の様々なニーズに対応している機関なので、その中でデジタルデバイド解消にどれだけ時間を割り当てられるかという問題があります。また介護保険制度など実際の制度とのマッチングという部分もあるので考えるべき課題も多いと思います。

しかし、マイナンバーカードの管理など公的な部分でもデジタル化が進んでいますし、毎日のご家族との連絡をメールやLINEで行うなど、スマホを上手に使えたら高齢者の生活の質はもっと良くなると思います。デジタル機器に対する見識が広がる今回のような活動にはとても意義があると感じています。

高齢者にはスマホに親しむための機会が少ないという点にフォーカスし、「みんチャレ」アプリを活用して高齢者のデジタルデバイド解消に取り組む墨田区。今回のイベントではマンツーマンで参加者をサポートするなど、手厚い支援体制がとても印象的でした。

また一方的に知識を教えるのではなく、高齢者を取り巻く環境や課題も考えてよりベストな支援の方法を探っていく。その姿勢にはスマホサポーターひとりひとりの活動にも役立つヒントがあるように思いました。